川村記念美術館が休館してしまうという知らせを聞いて、千葉へ行くことにした。二階の大きな窓のある展示室が好きだったので、好きな美術館がまた一つ無くなってしまうのは寂しい思いがする。

せっかく千葉に来たので、旅程の中に千葉の建築巡りを組み込んだ。その中で、戦後、建築家・都市計画家として活躍した大高正人氏の建築を回り、彼の功績を調べるうちに日本の都市開発に対する理解が深まったので今回取り上げたい。

大高氏のメタボリズム建築を巡る

千葉市内には大高氏の手がけた建築がいくつか存在するが、今回は千葉県立中央図書館と千葉県立美術館を訪れた。同日に千葉県文化会館も訪問する予定だったが、現在改修工事中で中に入ることはできなかった。

千葉県立中央図書館

千葉県立中央図書館は大高氏のメタボリズム建築の一つとされる。建築におけるメタボリズムとは、高度経済成長期に日本の若手建築家・都市計画家グループが開始した建築運動で、メタボリズムはその言葉通り「新陳代謝」を意味する。

古い細胞が新しい細胞に入れ替わるように、建築において古くなったり使わなくなった機能をユニットごとに取り替えていこう、という考えに基づいた建築の様式がこの運動によって広まった。

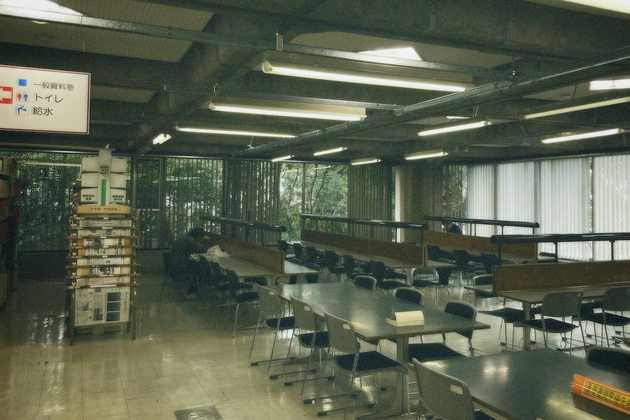

プレグリッド方式に基づいて建てられ、十字梁を基本形として、それを縦横に繋ぎ合わせていくことでスペースを拡大していく。この梁と柱、柱頭のディスク部分は全てPC(プレストレスト・コンクリート)でできており、これらを組み合わせていくことで無限のバリエーションを持った空間を形成することができる。

三階の書架の背景に窓が広がり、そこから木々が見えるのが良かった。この日は天候が曇りだったこともあり室内の蛍光灯の光が冷たい印象をもたらしたが、晴れの日はまた感じ方も変わるかもしれない。

千葉県立美術館

続いて訪れた千葉県立美術館では、建物の中へ入って受付を通り過ぎると、大きな傾斜屋根による空間が広がり、ここを中心に他の展示室が繋がっている。大きな窓硝子の延長には庭園が続き、高い天井と相まってとても開放感のあるスペースが広がっていた。

展示棟が最初に竣工した後に県民アトリエ棟、第八展示室や収蔵庫などが増築され、まさにメタボリズムの理念を体現した。

ただし、現代におけるメタボリズム運動の評価は定かではない。当時の建築の多くは彼らが提唱したように機能が入れ替わることなく老朽化が進み、建物自体が取り壊されてしまう結果となっている。建築の軌跡を残すためにも、このような建築がこれからも残り続けてほしいと思う。

無秩序に広がってきた日本の都市

大高氏の残した建築物はそれほど多くなく、その理由として、彼は個の建築家としてよりも、都市開発の担い手として、まちづくりや建築家の育成に力を注ぎ、縁の下の力持ち的な存在だったと言われている。

大高氏が社会人となった頃、戦後日本の多くの都市は更地の状態だったので、多くの建築家にとってどんな理想の街づくりも描くこともできた。しかし、広大なキャンバスとも見てとれた土地は、実際には複雑な利害関係が絡み合っており、その理想の街づくりを実現することは難しかった。

日本の風土の観点から、それまでの日本では木造建築が主流で、建物の寿命が短く、建物が古くなったら取り壊してまた建てるといったように、建築は時の流れと共に変化していくという特徴があった。一方で、逆に不変性の高い土地は絶対的な価値を持つと考えられ、その土地を所有するものの利害関係が絡み、戦後の再開発の妨げとなった。

その結果、十分な社会基盤や制度が整備されないまま、効率的な国土形成のために各々の都合で都市や農村を寸断・破壊し、バラバラに公共施設を建てた結果、無秩序な都市が形成されてしまった。

無限に広がる混沌とした都市は、阪神淡路大震災のような結果を招くだろうし、そのような都市を日々増殖させていることに彼は大きな問題を感じていた。

彼は群造形論を元に、建築個々の自由な個性を生かしながら、全体としても調和の取れた都市環境を目指したまちづくりに取り組んだ。実際に今回千葉市を訪れ、千葉港の海から広がる街の様子を見て、彼の目指す、人々の生活と自然とが調和したまちの姿を少し感じることができた気がする。

都市開発の責任は誰にあるか

彼の都市開発に対する考えには深く共感できた。それと同時に、個々の建物が乱立していく中で、全体の都市の景観や機能の調和を保つことがいかに難しいかということも感じている。

昨年京都の松ヶ崎に長期滞在した時に、周りに山の見渡せる住宅街の中に高層マンションが建つ計画があって住民が反対運動をしていたり、地元宮城で秋保の自然が豊かな土地にメガソーラーパネル計画があったり、それらの計画は複雑な利権が絡んでいるんだろうなと思うし、私たち一個人ができることの限界を感じている。

また、最近隈研吾氏が設計した栃木県那須郡にある那珂川町馬頭広重美術館の外観に使われた木材が腐食し、開館わずか二十年程度でボロボロになっているというニュースが話題になった。建築業界の人からしてみれば、彼の木材の使い方は異質で、木材の適切な使い方ではないと界隈では認識されていたようだが、建築の知識のない私にとって、このニュースを見るまで彼の建築作品に正直問題意識を持ったことがなかった。

都市開発を建築家が中心となって担っていくのはもちろんだが、私たち一般人の建築に対するリテラシーの低さが、今の日本の都市の結果を招いてしまったのも一理あると思う。

目新しさや目先の利益に惹かれ、本当に持続可能なデザインというのは光が当たることなく埋もれていってしまう。私たち一人一人が本質を見抜く目を鍛える必要がある。彼のまちづくりに触れてそう感じた。